冷凉蔬菜 :撑起夏季“菜篮子”,驱动农资再升级

当盛夏的热浪席卷平原,南方的台风与暴雨不时扰动蔬菜田垄,一片藏在高原深处的“清凉菜园”正悄然托起全国的“菜篮子”。

这些生长在海拔800米以上的冷凉蔬菜,借由自然赋予的昼夜温差、充足光照与天然“病虫害屏障”,不仅攒足了更浓郁的口感与更丰富的营养,更成了夏季蔬菜供应的“稳定器”。

今年4月,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》,明确提出“大力发展冷凉地区蔬菜生产”。

这一政策为冷凉蔬菜产业注入了强劲动力。而这片曾偏居一隅的“清凉沃土”,正从区域特色产业加速升级为支撑全国“菜篮子”的重要支柱,并催动着下游农资产业链向“价值创造”的蓝海深刻变革。

高原的“冷”资源,如何守护全国的“夏季菜篮子”?其产业版图如何扩张?又孕育着怎样的新机遇?

夏季是全国蔬菜供应的“考验期”:平原地区被高温炙烤,南方更常遭台风、暴雨等极端天气突袭,蔬菜产区频繁受创,产量起伏不定。

而甘肃、青海、宁夏等高原地带,却因高海拔造就的凉爽气候,成了天然的“避暑菜园”。这里不仅完美避开了夏季极端天气对种植的冲击,更依托昼夜温差大、光照充足的独特条件,让蔬菜积累了更浓郁的风味与更高的品质。

这种“气候错位”,让高原蔬菜成为夏季产区轮作的优选,为全国蔬菜稳定供应筑起了一道“防护墙”。

冷凉蔬菜的产业版图,正是从这样的优势中生长起来的。它从甘肃兰州起步,借着高海拔气候的“错峰东风”,版图不断向青海、宁夏、云南、内蒙古等多地延伸,种植规模持续扩大。

因产地气候与种植时序的差异,这类蔬菜在各地有了不同称谓:在宁夏、甘肃、青海等地常被称为高原夏菜;在内蒙古、河北则称作错季蔬菜;而在云贵川各省(区),则多称为反季节蔬菜。

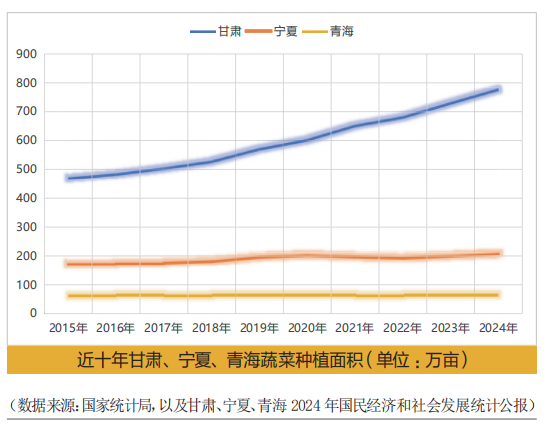

如今,各大主产区的种植面积与产量稳步增长,共同撑起了这一“错峰供应”的特色产业。

甘肃近十年一直保持增长的趋势。2024年,全省蔬菜播种面积达775.65万亩,产量1961.9万吨。种植品类丰富,涵盖菜花、花菜、甘蓝、笋子、芹菜、大白菜、娃娃菜、芥蓝、胡萝卜等,主要分布在兰州、武威、张掖、酒泉、庆阳、定西、陇南等地。

作为全国重要的蔬菜流通枢纽,甘肃凭借“西菜东输、南菜北运”的便利交通优势,每年向南方供应十余个品种、约450万吨蔬菜,全省48%的蔬菜产量销往国内26个城市的近100个蔬菜批发市场,甚至远销中东亚市场。

其中,每年5—10月,甘肃高原夏菜在长三角的上海、南京、杭州及大湾区的广州、深圳、香港等地蔬菜总量中占比达10%—20%,成为区域蔬菜供应的重要力量。

宁夏全境海拔均在1000米以上,气候冷凉适宜多种蔬菜生长。

虽然有一定起伏,2021、2022年种植面积有所下降,但2023年又开始上升,2024年宁夏冷凉蔬菜播种面积207.32万亩,主要种植芹菜、番茄、辣椒、黄花菜等,主要分布银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原等区域。

宁夏蔬菜的“外向型”特质显著:70%以上产量外销全国大市场,还出口至13个国家和地区,成为连接国内国际市场的重要供给源。

相比甘肃、宁夏,青海冷凉蔬菜种植面积较为稳定,每年冷凉蔬菜种植面积约65万亩,产量约158万吨,其中约70万吨外销输出。

其省会西宁凭借优异的种植条件,被授予“国家冷凉蔬菜黄金种植区”称号,当地露地蔬菜播种17万亩、产量44万吨,约80%的冷凉蔬菜远销粤港澳大湾区、长三角等十几个省区,以稳定的品质打响了高海拔产区的品牌。

从持续扩容的甘肃,到稳步回升的宁夏,再到品质标杆的青海,冷凉蔬菜产业正以“错峰优势”为支点,从高原走向更广阔的全国市场,成为夏季蔬菜供应中不可或缺的重要力量。

冷凉蔬菜凭借独特的气候适配性与市场潜力,正成为农业领域的“黄金赛道”,而其背后涌动的农资需求,更催生出一片充满机遇的新蓝海。

从高投入作物的刚性需求,到技术革新的迫切呼唤,再到模式创新的价值重构,冷凉蔬菜产业正推动农资市场从“产品供应”向“价值创造”升级。

冷凉蔬菜的高投入、高附加值特性,为农资市场筑起了稳固的需求底盘。

譬如,甘肃洋葱,每亩综合投入高达7000—8000元,其中肥料占800—900元,农药全生育期投入400—700元;宁夏白玉山药种植户每亩投入超万元,单是肥料成本就达3000元……

这些“黄金作物”不仅让农资投入有了明确靶向,更以持续增长的种植规模,吸引企业深耕细分领域——无论是洋葱、山药专用肥,还是配套的植保方案,都在高附加值驱动下形成了差异化竞争空间。

冷凉蔬菜主产区的农资需求,早已超越“简单供应”,正沿着“问题导向一技术革新一标准升级”的路径不断进阶。

在甘肃,连续两年洋葱霜霉疫病爆发,让针对性的防治药剂、土壤调理方案成为市场焦点,企业纷纷推出“预防+治疗”组合产品,甚至联动科研机构研发抗逆性种苗,来降低病害损失率。

而冷凉蔬菜国际化销售的倒逼,则推动农资标准向更高维度跃升。譬如宁夏兴耘田公司的供港蔬菜采用区块链溯源系统,要求合作农资企业提供欧盟有机认证产品。这就倒逼区域内肥料、农药产品的升级,这种升级重塑了本地农资的品质竞争力。

农资、种苗、机械等本质都是服务作物的“工具”,而让工具更具价值的关键,在于构建多方共赢的生态模式。

宁夏壹起嗨番农业科技的实践颇具代表性:通过村企联营合作的方式,由企业方全程技术托管——提供定制化农资方案、种植技术指导,农户负责田间执行,最终农户除每亩7000—9000元纯收入外,还能获得13万元劳务收入。

这种模式下,农资不再是孤立的“商品”,而是串联起企业技术能力、农户种植效益的纽带——企业通过规模化服务降低边际成本,农户通过标准化种植提升产出,工具的价值在协同中被放大。

冷凉蔬菜产业的崛起,为农资市场开辟了广阔的蓝海。当农资企业跳出“卖产品”思维,转而聚焦“如何让作物更值钱、让农户更赚钱”,当农资服务深度融入产业链,成为提升效率、保障品质、创造效益的关键环节,这片新蓝海的巨大潜力,才刚刚开始释放。