甘肃 : 转型变革关键期,农资增量新市场

甘肃,这片古老而肥沃的土地,自古以来便是农 业文明的重要发源地之一。

在这片神奇的土地上,戈壁滩奇迹般地披上了蔬 菜的绿装,张掖与兰州作为全国知名的蔬菜基地,其高原夏菜种植面积与产量均在全国前列;甘肃还占全 国玉米制种的半壁江山,全国每两粒玉米种子中就有 一粒产自甘肃,为全国粮食安全贡献着重要力量;甘肃更以“天然药库”“千年药乡”的美誉闻名遐迩,中 药材种植规模与产量均独占鳌头……

近年来,随着现代农业技术的不断推广与应用,甘 肃的农业正经历着一场前所未有的变革,同时也焕发 出新的活力与希望。

随着全国主粮化政策的推动,2020 年开始,甘肃粮食种植面积再次呈现逐年增长态势,2021 年已回升至 4000 万亩以上,到 2023年已连增4 年,增至4066.35万亩。产量则得益于科技的发展与粮食单产水平的提升,2020 年突破 1200 万吨,2023 年达到 1272.9 万吨。

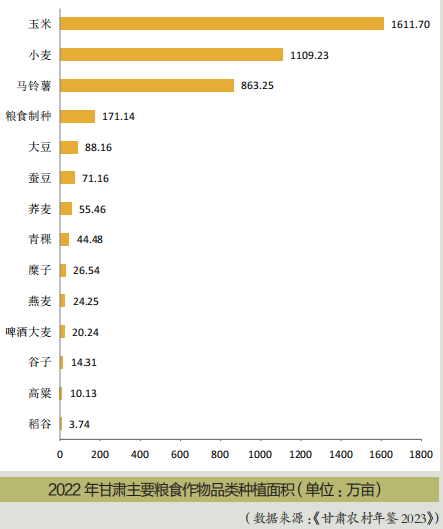

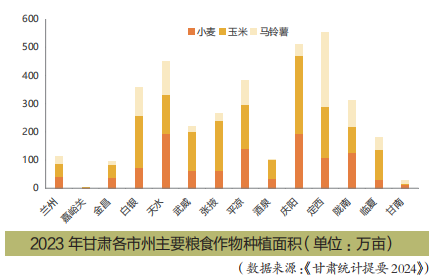

甘肃粮食种植面积和产量整体表现为“玉米>小麦>薯类>豆类>稻谷”的结构。“玉米 + 小麦 + 马铃薯”种植面积超过 300万亩的有定西、庆阳、天水、平凉、白银、陇南等,其中天水小麦种植面积最大,为193.65 万亩,庆阳玉米种植面积最大,为 276.6万亩,定西马铃薯种植面积最大,为 263.4 万亩。

同时,甘肃是全国最大的玉米制种基地,2022 年制种面积 156.72 万亩。其中,张掖建有全国最大的杂交玉米制种基地,每年向全国提供 3 亿亩大田用种,约占全国年需种量的 50%。另外,甘肃也是全国最大的马铃薯脱毒种薯繁育基地,每年生产原种 16 亿粒以上,供给全国各地春耕生产。

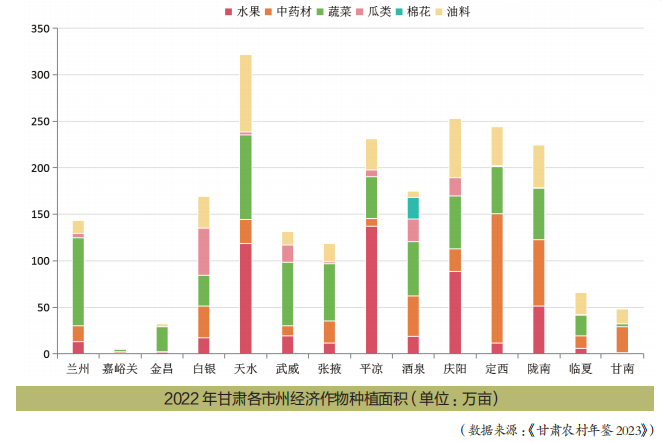

甘肃,这个位于中国西北部的省份,以其独特的地理和气候条件,孕育了丰富多样的经济作物种植。

这种多样性不仅体现在作物种类的广泛上,还体现在各类作物在特定区域内的集中种植上,形成了各具特色的农业产区,展现出了独特的魅力和潜力。

苹果是水果的重头戏。2022 年甘肃苹果种植面积 384.58 万亩,占甘肃果园总面积的 77.17%;产量 475.88 万吨,占水果总产量的 82.71%。苹果种植区域主要集中在平凉、天水、庆阳、陇南,这四个产区的面积、产量分别占甘肃苹果总面积、总产量的 92.91%、93.92%。

其他水果如梨、葡萄、杏、枣、桃、柑橘、猕猴桃、柿子等也有一定的种植面积和产量。这些水果的种植不仅丰富了当地的水果品种,也为农民提供了更多的收入来源。

高原夏菜产量逐年增加。2023 年甘肃蔬菜播种面积 690.63万亩,产量 1736.64 万吨,品类涉及花菜、散花菜、西蓝花、甘蓝、笋子、芹菜、大白菜、娃娃菜、芥蓝、胡萝卜等多个品种。

兰州、武威、张掖、定西、临夏等地都成为我国“菜篮子”产品的重要供应区之一。甘肃蔬菜年调出量在 1000 万吨以上,其中兰州榆中年外销蔬菜 140 多万吨,90%销往广州、深圳、上海等 60 多个城市的 80 多个蔬菜市场。

目前,甘肃高原夏菜的生产正朝着区域化、规模化、专业化、产业化的方向发展,产量逐年增加。然而,企业在关注市场机遇的同时,也需要留意一些潜在的风险因素。例如,西北地区的水资源限制,对部分作物的种植造成了影响。以洋葱为例,尽管前几年种植效益较好,但近年来由于其对水资源的需求较大,不少区域已经限制了洋葱的种植。

中药材种植热情持续上涨。甘肃是全国中药材主产区之一,近几年中药材种植面积和产量一直保持上涨的趋势。2023 年全省中药材种植面积约 475.5 万亩,产量 148.9 万吨,全产业链规模达 808 亿元。

截至 2024 年 10 月,甘肃现有中药资源 3626 种,人工种植(养殖)220余种,规模化种植(养殖)110 余种。

其中,当归是甘肃中药材产业的明星产品,2022 年种植面积达到 56.93 万亩,产量 17.90 万吨。党参和黄芪同样出色,种植面积和产量均位居前列,2022 年党参种植面积 73.51 万亩、产量 18.88 万吨,黄芪种植面积 79.13 万亩、产量 26.22 万吨。此外,柴胡、板蓝根、甘草和枸杞等中药材也在甘肃得到了广泛的种植和发展。

甘肃农业在“复合肥 + 农药”传统模式基础上,正积极拥抱特肥、智慧农业等新技术,提升农业生产效率与农产品品质。

甘肃大多数种植户的农资使用习惯还是“复合肥 + 农药”,用这一模式保障作物基本生长需求。

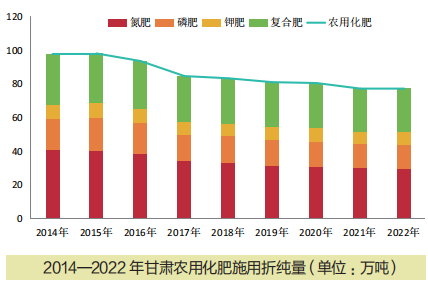

国家统计局数据显示,2015 年之后甘肃农用化肥施用折纯量连续 7 年下降,至 2022 年已降至 77.13 万吨,比 2015 年减少了 20.79 万吨。

农药使用量也在同步下降,至 2021 年已经降至2.81 万吨,比 2015 年减少了将近 2/3。

随着农业技术的不断进步和环保意识的提升,种植户对农资的需求也在发生变化,特肥作为新型肥料,其需求逐渐显现增长趋势。

虽然目前甘肃种植户对特肥投入不大,但种类丰富,包括叶面肥、水溶肥、冲施肥、菌肥、改土调土类产品等。这些特肥在改善土壤结构、提高作物品质、增强作物抗逆性等方面具有显著优势,因此逐渐受到种植户的关注和认可。

笔者走访兰州市场时,有经销商表示,今年兰州雨水偏多,导致病害发生率增加,种植户在日常防治虫害的基础上,要增加病害防治的投入。但在市场行情低迷的情况下,种植户会首先减少对特肥的投入。

大多数经销商会针对不同作物的不同问题给出针对性的解决方案,以专业解决问 题的能力来抵抗行情的低迷。

此外,也有从专业技术指导到农资精准供应的全方位“保姆式”服务。 譬如,平凉市静宁县供销合作社组建农资配送、农技培训、农机作业“三支队伍”,开展示范田示范园建设、统防统治、订单农业、大田托管等新兴服务模式,从产前、产中、产后为农户提 供从种到收、从技术服务到农资供应的 “保姆式”服务。

譬如,甘肃新宏翔农业科技农民专 业合作社 2018 年开始在当地引种辣椒, 大力推行“订单农业”,实现了从种苗、 订单种植、农资供应、技术服务、加工销售的辣椒全产业链服务,服务当地一 半以上辣椒种植户。

可以明确的是,行情低迷的时候,种植户在农资投入上较为谨慎,更倾向 于在保证基本生产需求的前提下,控制 成本支出。

关于控制成本,就不得不说高标准农田建设。 截至 2023年,甘肃高标准农田建设累计 2887万亩。预计到 2035 年,甘肃将逐步把全省永久基本农田全部建成高标准农田。

随着高标准农田的不断建设,甘肃大地块高标准农田不断增多,不仅给了 大型机械大展拳脚的机会,也使得农作物耕种降本增效。

譬如张掖沙井镇大地块超过 5 万亩,其中包含万亩玉米制种基地,不仅有种、肥、药、膜、滴灌一体的大型耕种机械,还有水肥一体化、传感器,给种植户浇水、施肥建议,种植户手机上操作就可以浇水施肥,而且滴灌每亩可以节水 160吨左右,智慧农业也让基地耕种成本每亩减少300-500 元。

另外,随着滴灌、水肥一体化等现代农业技术的推广,水溶肥市场需求将进一步扩大。根据最新信息,2024 年,甘肃将推广全膜双垄沟播技术1500 万亩、水肥一体化高效节水技术 500 万亩。这一切都会继续推动甘肃市场特肥的应用普及。

除了农产品行情低迷之外,电商的兴起对经销商和零售商确实带来了深远的影响,这种影响既包含挑战也孕育着机遇。

一方面,不少经销商表示,电商对线下门店不仅有销量和价格的负面影响,还有部分低价低品质的产品也影响了某类产品的市场口碑。

另一方面,电商也为传统经销商和零售商提供了转型升级的契机。譬如,甘肃新宏翔农业科技农民专业合作社总经理朱红梅的抖音号“西北梅姐的辣味人生”发布了400 多个作品,介绍农资产品、解决方案、门店日常等等,成为当地的一个网红代表,提升了品牌知名度和影响力。

此外,政府、互联网企业和农资企业等各方力量的积极探索,为电商与传统产业的深度融合创造了有利条件。临洮县推行的“三位一体”农村产业发展模式改革就是一个很好的例子。他们通过引入阿里巴巴、云天化集团、蚂蚁金服、农商银行等市场主体,搭建数字化服务平台,提供农资直供、在线教育等多元化服务,不仅为农户提供了极大的便利,也促进了农资市场的规范化和透明化。

这种模式的成功实施,不仅有助于提升农户的生产效率和收入水平,也有助于推动整个农业产业的现代化进程。临洮县惠民农资有限责任公司经理王拴成表示,网购农资逐渐成了临洮农民群众的新习惯。

通过网购农资和免费配送的“一键直达”服务,真正让农户足不出户就可以购买到优质、平价、安全的农资,让农户既省力又省心。

电商冲击下,虽面临挑战,但也催生了转型升级机遇,促进了农资市场的规范化与透明化,让农户享受便捷、高效的服务,推动农业产业向现代化迈进。