市场向西进:解码新疆农资的潜力与图景

近几年,西北地区农资市场凭借其独特的区位优势与产业潜力,在全国农业生产版图中崭露头角,成为行业关注的焦点。

这片广袤区域坐拥近 3 亿亩耕地,横跨温带大陆性气候与高原气候区,孕育出水果、蔬菜、中药材、油料作物、特色瓜类等多元化种植体系,构建起极具韧性的农业产业生态,也为农资市场拓展提供了广阔空间。

农资行业将西北市场视为“农资领域最具潜力的增量市场”。

本期专题聚焦新疆、甘肃两个西北地区的重点区域,通过一线深度调研,分析当地农资市场的发展现状、挖掘潜在需求,解码西北农资市场的增量密码,为行业把握战略机遇、布局未来发展提供参考与借鉴。

俗话说,机遇在哪里,市场的目光就在哪里。

近些年来,新疆,这个我们陌生又向往的地方,吸引了无数农资人的目光,其背后的原因,自然也少不了市场潜力的巨大“诱惑”。

4440万亩粮食作物种植面积,3672万亩棉花种植面积,百万吨产量的特色林果作物,还有400亿的肥料农药市场……新疆,成为不少农资人心目中的“掘金地”。但是经过多年竞争,新疆农资市场也日趋饱和,早已不是当初的“新蓝海”。

2025年,新疆农资市场在渠道、产品、农户、作物等各个板块出现了哪些变化?“后蓝海时代”,做新疆市场又有哪些注意事项?

都说,不到新疆不知中国天地之辽阔。相信很多人初识新疆,对它的印象就一个字:大。

大,不仅体现在新疆的地大物博,也体现在新疆农业的资源丰富。

根据第三次全国国土调查数据,新疆耕地面积达1.06亿亩,总体规模位居全国第五。其中水浇地、旱地、水田分别占比96%、3.15%、0.85%。

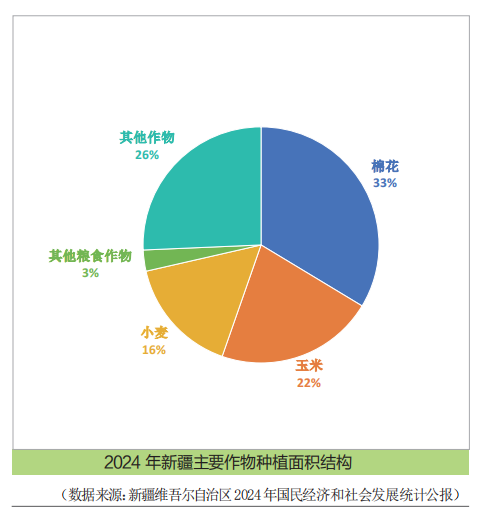

大家总是惊叹于新疆农资市场之大,这背后更多说的是新疆雄厚的农业资源禀赋,即,多元的农作物结构。所以,在剖析新疆农资大市场之前,我们先对新疆的作物结构通过数据做一下系统的梳理。

年均日照时数2600—3300小时,充足的光热资源,给了新疆藏蓄万物、滋养众生的能力。所以,新疆是国家粮食生产的主力区域,也是目前国内最具增量空间的区域之一,主要优势体现在后备耕地充足,人均耕地面积为全国平均水平两倍,耕地面积保有量居全国前五;水资源利用空间大,总量834.4亿立方米,居全国前列,稳定性高;工业污染相对较小,大气、水、土壤质量优于多数省份,是生产绿色有机生态农产品的优势区。

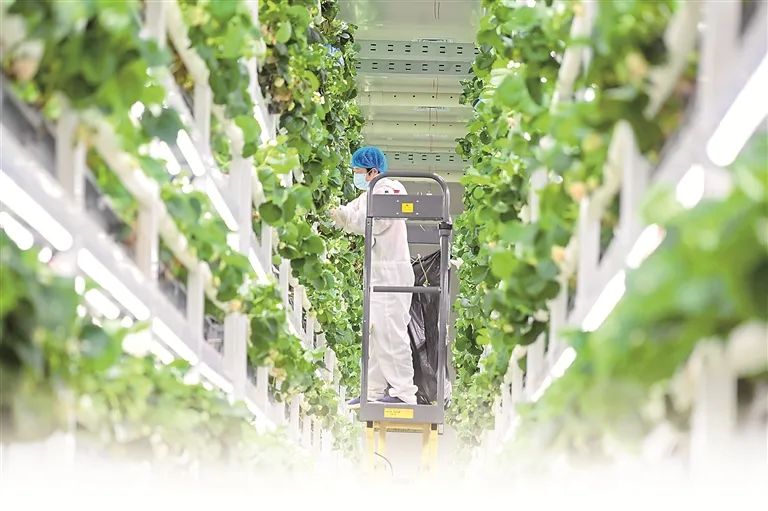

地大物博的新疆是麦田、稻田、棉田、瓜田的大集合。粮食作物不仅有小麦、玉米,也有广为种植、品质优良的水稻,还有豆类(包括大豆、红小豆、绿豆)、薯类(包括马铃薯等)、油料(包括花生、油菜籽、芝麻、葵花籽、胡麻籽)、甜菜等,主产区为伊犁、塔城、库尔勒、阿勒泰、昌吉、和田。其中,除哈密市、吐鲁番市外,新疆其他12个地、州都有水稻种植,种植面积约在100万亩。

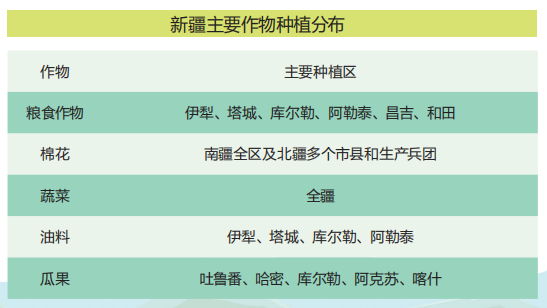

新疆维吾尔自治区2024年国民经济和社会发展统计公报数据显示,2024年新疆全年粮食种植面积4440万亩,比上年增加203万亩。其中,小麦种植面积1755万亩;玉米种植面积2370万亩,比上年增加213万亩;油料播种面积231万亩,增加15.68万亩;甜菜播种面积130万亩,增加38万亩。

2024年粮食产量(含薯类)2330.2万吨,比上年增加211.1万吨,增产10.0%。其中:夏粮产量703.8万吨,增速与上年持平;秋粮产量1626.5万吨,增产14.9%。谷物产量中,小麦产量703.2万吨,增速与上年持平;玉米产量1508.5万吨,增产14.2%。

吐鲁番的葡萄,哈密的瓜,叶城的石榴人人夸,库尔勒的香梨甲天下,阿克苏的苹果顶呱呱,阿图什的无花果名声大,下野地的西瓜甜又沙。

长久以来,新疆地域辽阔,地理位置和气候环境独特,水土光热资源丰富,是全国重要的农产品生产供给基地,也是世界六大果品生产带之一。这里孕育了一大批享誉国内外的香甜瓜果,每年3月开始到12月,每个月都有水果成熟上市。

具体来看,新疆主栽果树有核桃、红枣、杏、葡萄、苹果、香梨、巴旦木、西梅、石榴、沙棘、桃、无花果、桑葚、蟠桃、哈密瓜等。

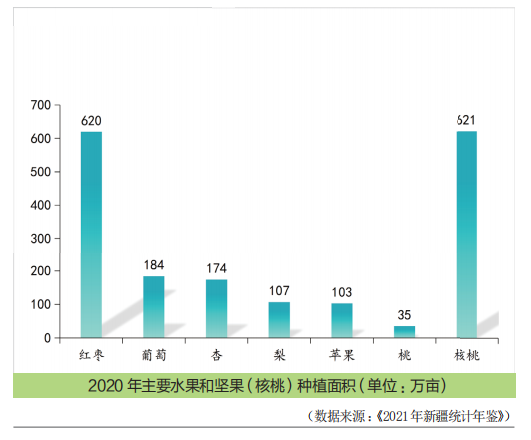

2021年新疆统计年鉴公开数据显示,新疆林果总种植面积达到2100万亩,产量1300余万吨,其中,红枣种植面积620万亩,占全国总面积的三分之一;葡萄种植面积184万亩,居全国之首;苹果种植面积103万亩,占全国总面积约3.4%;杏种植面积174万亩,居全国首位;梨种植面积107万亩,库尔勒香梨区域公用品牌价值连年快速增长,连续五年在全国排名第二、在全国各地梨类中排名第一;桃种植面积35万亩;核桃种植面积621万亩,面积产量居全国第二位。

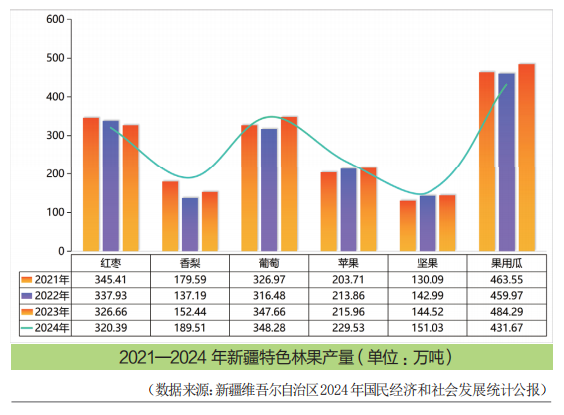

新疆维吾尔自治区2024年国民经济和社会发展统计公报数据显示,2024年新疆特色林果产量1898.33万吨,比上年增产1.1%。其中:园林水果产量1315.63万吨,增产5.3%;坚果产量151.03万吨,增产4.5%;果用瓜产量431.67万吨。

要说新疆经济的支柱产业,第一大经济作物代表,一定是棉花,也是农资企业争相进驻新疆深耕上量的核心作物。

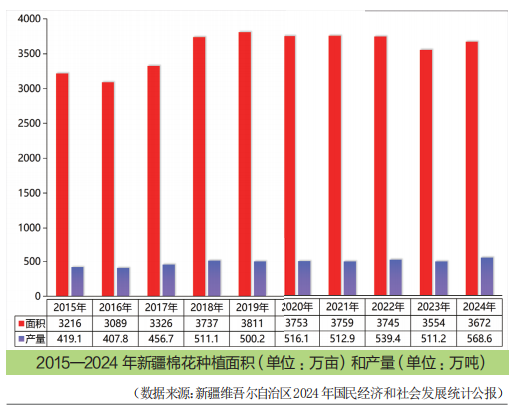

新疆是我国唯一的长绒棉生产基地,又以高密度“密矮早膜”种植、水肥一体化滴灌和全程机械化而著称,种植面积常年稳定在3000万亩以上,全疆86个县市中有73个县市种植棉花。新疆维吾尔自治区2024年国民经济和社会发展统计公报显示,2024年新疆全年棉花种植面积3672万亩,比2023年增加117.9万亩,占全国棉花种植面积的86.3%,棉花产量568.6万吨,总产、单产、种植面积、商品调拨量依旧位居全国第一。

新疆棉花在耕、种、管、收各环节已基本实现全程机械化。每年3月底4月初,新疆棉花春播便会自南向北拉开序幕,多数棉农利用搭载北斗导航自动驾驶系统的精量播种机在棉田进行春播。在植保环节,也早已找不到打药棉农的身影,都是无人机喷洒。

每年脱叶作业季期间,为了满足3000多万亩棉花作业的需求,全国大批飞手与植保机都会前往新疆进行作业。其中,大疆、极飞是新疆棉花无人机应用领域的两大龙头企业代表。

在采收环节,新疆棉花也早已基本告别了彼时的手工采摘,机械化采摘已经普及。据农业农村部数据统计,截至2022年,新疆棉花机耕率达到99.86%,机播率达到99.06%,机采率达到81%,棉花耕种收综合机械化率达到93.96%。

在全球棉花供大于求,极端气候频发,耕地承包费持续大幅上涨,价格持续震荡,收益整体下降等因素的影响下,新疆棉花种植面积也有小幅的缩减。例如,南疆部分棉区熟地租赁价已经超过1000元/亩,种植成本不断上涨。

郑氏化工新疆大区经理于佳表示,因为前几年棉花行情较好,北疆的种植大户赚到了钱,开始大举去南疆包地种棉花,包地都是成千上万亩,结果就是迅速把南疆的耕地承包费、水费、种子、农药、肥料、薄膜、滴灌带、农机等等的价格炒起来了,2019年新疆棉花地熟地承包费一般在600元/亩左右,现在普遍在1300元/亩左右。北疆农户的涌进也把先进的“干播湿出”技术,带到了南疆,并快速普及。这就导致底肥(磷酸二铵)销量快速萎缩,在北疆已经成为大路货的大量元素水溶肥在南疆迅速升温,包括南疆普遍用于棉花苗初期的有机类水溶肥(如氨基酸、腐植酸、海藻酸的液体有机水溶肥)的销量也得到快速提升。

瓜果之外,新疆的经济作物还有中药材、蔬菜种植也颇具规模。据不完全统计,截至2021年,新疆中药材在地面积450万亩左右(除红枣外),主要集中在甘草、红花、肉苁蓉、红枸杞、黑枸杞、罗布麻、薰衣草、薄荷、麻黄等大宗药材品种。

新疆蔬菜种植主要以设施大棚为主。新疆农业农村厅数据显示,截至2022年,全区(地方)在田蔬菜面积153.2万亩,主要在田蔬菜品种有番茄、辣椒、大白菜、洋葱等20余种。

“大”是新疆农业有别于国内其他区域市场最鲜明的特征,多元的作物资源禀赋注定造就出新疆庞大的农资需求,在这里对各类肥料、农药、种子等的需求量都是巨大的,是一个充满想象的区域农资大市场。

近年来,随着内地农资市场步入竞争深水区,不少农资人都在寻找增长的新商机,而新疆作为中国西北区域种植面积最大的地区,顺理成章地成为各大农资厂商竞相布局的增量宝地。要在新疆市场中分一杯羹,首先要了解真实的市场情况。

整体来看,新疆农资具有“种植面积大、作物大、市场容量大、竞争大、技术服务需求大”等五大特点。

大面积大作物,造就了新疆巨大的农资容量,吸引来了无数耕耘者,也造就了这个竞争日益激烈的新“战场”。

新疆的农资需求十分旺盛,农药、水溶肥、复合肥、特肥都有着巨大的需求和市场。

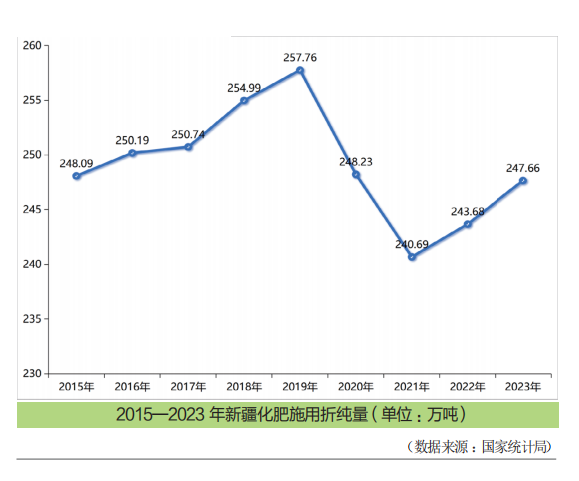

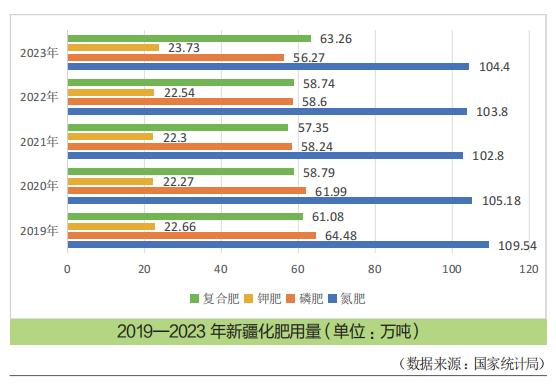

先看肥料,随着作物种植面积与产量的增加,2021—2023年,新疆化肥施用量持续上涨,2023年达到247.66万吨。

新疆的用肥主力是棉花,根据市场调研,现在北疆地区每亩用肥成本在300-500元,一些追求高产的农户投入会更高,按照3672万亩的面积估算,仅在棉花上,肥料市场的容量就在150亿元左右。

此外,还有面积多于棉花的粮食作物(小麦、玉米)、用肥力度更大的经济作物(瓜果、中药材等),这样估算,新疆肥料市场的容量不少于300亿元。

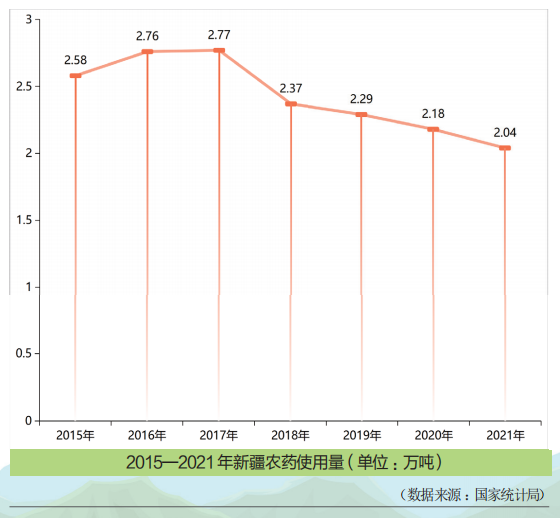

在农药方面,国家统计局公布的2021年新疆农药用量为2.04万吨,此后暂无最新数据公布。而据走访市场和相关企业介绍,新疆各地区对农药的品类需求有较大的差异:譬如在棉花上,主要需求是防虫;在粮食作物上除草剂用得也比较多。此外,植调剂在棉花上已经成为刚需产品。

整体来看,新疆农资销售前景很大,保守估计容量在百亿元以上。

肥料农药合计就有400亿元以上的大容量,新疆农资市场的吸引力无需多言。

400亿元是一个惊人的数字,但新疆真的是黄金遍地的掘金地吗?三年前或许是,但现在,新疆市场的卷也丝毫不逊色于内地,价格、作物、服务,无一不卷。

首先,新疆的农资价格战已经从厂家席卷到农户,尤其是在农药上,一些标品,零售商的售价比渠道的进价还低,很多渠道商的利润仅剩下五六个点,白牌商品甚至是假冒伪劣产品充斥市场,直接扰乱了价格体系,让许多正规厂家和渠道商苦不堪言。

其次,北疆的作物很单一,棉花占到95%以上,但2020年以来,新疆棉花的种植成本不断飙升,棉农的盈利压力越来越大,用肥用药也就愈发谨慎。

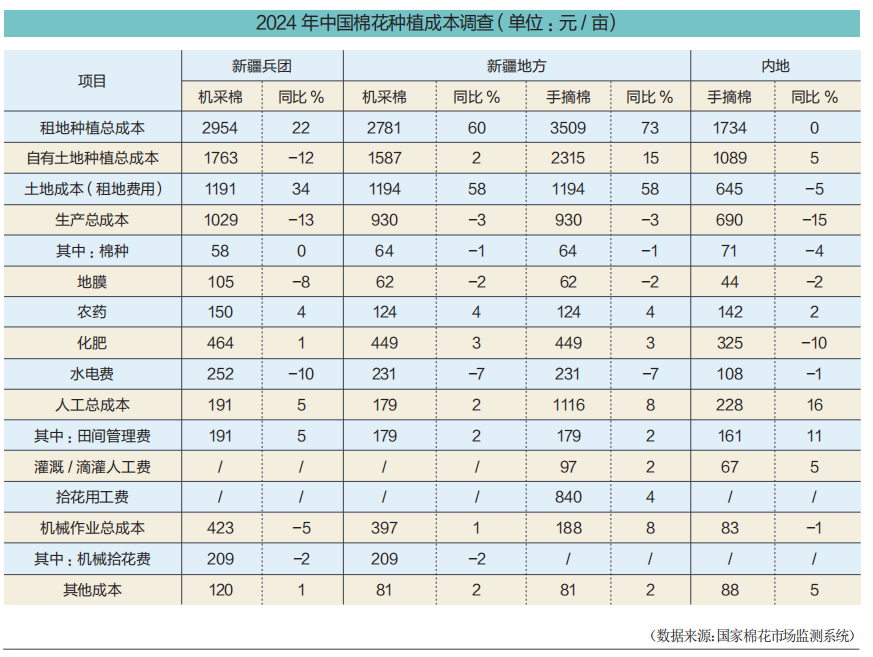

根据国家棉花市场监测系统的调研数据,2024年新疆棉花的种植成本最高已达到3509元/亩,远远高于内地的1734元/亩。

其中,地租成本接近1200元/亩,人工成本超1000元/亩,这两大项成为种棉的主要支出(在实地调研中,地租甚至1800元/亩的也并不少见)。无论是兵团还是地方,无论是机采棉还是手摘棉,租地费用仍在同比上涨。其余如农药和化肥等农资投入,则是基本持平。

再来,这两年棉花价格不景气、补贴不理想,番茄、辣椒、葫芦等经济作物也几乎都在赔钱,农民收益下降,选择农资产品时自然就更加谨慎,甚至会减少农资投入,也就让市场在无形中缩水。

因此,新疆是个大市场,但并不是一个容易做的市场,这里很多都是在千亩以上的大户,对农技服务的需求也更大,做不好服务、选不好产品、没有扎根毅力的农资人,在新疆淘不到金,只会吃到一嘴的黄沙!

“未来三年,将有三分之一农资商出局。”笔者今年在新疆调研时,听到不止一位从业者斩钉截铁地对新疆农资渠道做出这样的判断。而这,似乎也不太符合广大农资人对新疆市场一贯的印象。地广人稀的新疆,不应该是农资市场的一片蓝海吗?但事实上,无论是市场现状还是数据都在表明,新疆,这个大家固有印象中的“掘金地”已经不知不觉变样了,新疆的农资渠道群体也走到了关乎生存的十字路口。是固守旧模式,面对接连不断的新风险;还是主动求变,拥抱转型,寻找新机?

新疆有多少农资经销商?

根据中国农资流通协会报告,新疆农资渠道呈“碎片化”特征,平均每个县区拥有30—50个农资商,全区的总量在3000—5000家。其中,可以辐射全区的省级代理50—100家,地市级区域龙头500—800家,基层的县域和乡镇零售商是主力军,最多能达到4000家。

这5000家农资经销商,构建起了棉仓果林中的农资流通网络,但他们也在经历着前所未有的震荡与迷茫。

新疆耕地面积1.06亿亩,从事农业种植的只有500万人,每百亩仅有不到5个种植户。这样稀疏的种植结构,决定了农民会更加依赖各农资网点。送货上门、技术诊断等服务,也一直都是新疆农资的刚需。

但随着市场的变化,传统渠道的价值正在遭遇调整。

譬如上游生产企业为压缩成本,或是持续发力直销模式,建立自有营销团队;或是和当地的传统经销商联合,将其转化为自己在新疆的子公司,来直接对接大户和农场,降低销售成本;

譬如下游的规模化、集中化种植主体快速崛起,5000亩以上、1万亩以上的种植户凭借巨大的采购量,直接和厂家对接,寻求更低的价格和定制化服务;

再譬如很多原有的传统渠道商,转向大零售、农资连锁、网络销售等新模式,通过低价打法,持续蚕食传统市场,对标准化的大肥、农药等产品冲击明显。

这些渠道端的变化,都在挑战着传统渠道——当信息透明化、价格公开化、服务专业化之后,传统渠道还有哪些能征服上下游的价值?

新疆对农化技术服务的需求一直很大,而且是从农户到零售店,都需要服务。

根据笔者在北疆地区的调研,新疆许多团场或乡镇的近百家零售店中,学农的从业者只有一两人,会配药测土施肥的只有不到十分之一,依赖渠道商和厂家的服务人员已经成为一种常态。因此,农技服务也早就成为必备技能,一些区域的头部零售店,也组建了自己的服务团队。

但如今,仅仅是简单的测土施肥、飞防植保等服务已经无法满足农户的需求。水肥一体化和智能设备的广泛应用,生物农药和特肥等产品的推广,要求经销商具备更高的农技知识储备和服务能力,还有直播、新媒体等新技能。而许多传统渠道商,受限于认知程度、知识结构和人才储备,难以满足深度服务需求。

农资行业赊销一直是一个难解的顽疾,在新疆更是如此。据当地的资深经销商介绍,他每年都要赊销三五百万元,好不容易要回账,下一年的又来赊。他无奈道:“农资生意本来都不想做了,但是还有几百万没收回来,还得接着干。”

赊销不仅占用了巨额资金,更埋下了坏账风险。尤其是近两年农资原材料价格波动频繁,农户不储货,农资商需要更多资金支撑周转,作物价格不景气,许多订单作物毁约,农民还账压力倍增……

赊销下的农资经销商,可谓是在“钢丝上

行走”,稍有不慎,就会面临“爆雷”风险。

重重压力之下,新疆传统农资经销模式已经走到了增长“天花板”,甚至很多经销商追求的已经不是赚钱,而是生存。

虽然困难重重,但也有从业者表示,新疆农资还没到最困难的时候,还没“崩盘”。笔者在新疆调研过程中,也了解到仍有三分之一的农资商还在增长。

审视这些区域头部或是优秀渠道商,转型是他们的方法,品质、坚持、拓展是有效的实践路径。

深耕服务,打造核心竞争力

专业的农技服务团队在新疆已经成为标配,甚至不只在批发商层面,不少零售商也有自己的团队。

“农户不懂配药,我们帮他配。”

“很多新品都是我拿来做了两年的试验验证,才会推出销售。”

“做作物方案,有针对性,可以征服更多的合作者。”

不难看出,许多农资商的精细服务,其实也是被市场需求“倒逼”出来的,从单纯的销售转向作物种植管理方案、病虫害诊断与防治、测土配方施肥建议、田间实操指导等增值服务,才能开辟新的利润增长点。

此外,很多走在发展前列的农资商也在拓展服务的边界。譬如探索土地的整合流转,做社会化服务;譬如对接产销,帮助农民做好下游销售;再譬如融资对接等等。构建起围绕种植的综合服务体系,或许是一部分不甘于现状的农资经销商的转型方向。

新疆农资行业的新媒体发展十分让笔者惊讶,短视频、直播、私域群家家都在做,甚至还有探索出了更新形式的企业。

例如爱农斯达新疆分公司,为了让新媒体传播更加便捷,组建了新媒体团队,从文案到拍摄到剪辑全部包揽,帮助零售商和农民完成了传播的最后一步,让矩阵传播更容易达成。

在走访市场中笔者得知,新疆开始重视新媒体传播的经销商越来越多,且基本有自己的专业团队,早已脱离了“草台班子”式的初级阶段,实现了线上线下的紧密融合。

在转型的十字路口上,主动者生存,被动者淘汰是不变的真理。

新疆农资渠道的阵痛,是农业现代化进程中必然经历的洗牌。那些依然沉浸在“坐商”思维、依赖赊销竞争、无力提升服务的传统经销商,其生存空间将不可避免地持续萎缩,最终面临出局的命运。

同时,“十字路口”同样意味着巨大的机遇。对于敢于正视挑战、勇于拥抱变化的经销商而言,转型之路虽艰,却是通向未来的唯一通道。通过深耕服务建立护城河,借助数字化提升效率,探索模式创新拓展边界,并在协同共生中寻求支持,新疆农资经销商完全有可能蜕变为现代农业服务价值链中不可或缺的核心。