生姜产业 焦点转移,土壤健康成为核心议题

印象中,生姜产业似乎总是深陷市场行情起伏的旋涡,使整个产业链上的从业者备受折磨。

然而,无论市场如何变幻莫测,总有一部分姜农能够巧妙应对:在高价时获取丰厚利润,在低价时亦能保持盈利。

这归功于他们对行业的深厚认知,以及他们掌握的精湛种植技术,这些技术有效减少了生产环节中的多种风险,确保了生姜的稳定产量与卓越品质。同时,凭借对市场的敏锐观察与精确判断,他们成功实现了收益的稳健增长。

在中国,生姜作为历史悠久的调味食材和药用植物,其种植范围广泛。

除了东北、西北等高寒地区种植不了外,其他地区均能种植,山东、河北、河南等北方,云南、湖南、广东、四川、福建、贵州、江西、安徽等南方均是生姜的主要产区。

中国生姜品种繁多,北方以大姜、缅姜为主,南方则以小黄姜为主。种植方式也非常多样化,大拱棚、小拱棚、地膜、露天等等,目前以露地栽培为主,设施栽培面积约10%—15%。

其中,山东的生姜种植面积最大,常年种植面积超过100万亩。山东的安丘、昌邑、莱芜等是生姜的主产区,种植面积在山东省乃至全国都占有重要地位。

当然,河北、河南生姜也逐渐开始有一定的份额。笔者在山东一场以生姜为主题的企业会议中见到了来自河北的姜农,他自信地说,我们那儿生姜长得可比这儿好。行业人士告诉笔者,主要是河北新茬地比较多,而且人均种植面积大。

另外,近年来,云南小黄姜的种植面积也在不断扩大,譬如,被誉为“姜之乡”的罗平2024年的小黄姜种植面积达到了20余万亩,文山也拥有大规模的生姜种植基地,蒙自小黄姜产量也逐步规模化。

从整体生姜的种植情况来看,2012—2024年,我国生姜种植面积呈现出波动变化趋势。而且,面积的波动与行情有直接的关系。

2022年受到种植预期不佳和极端天气影响,导致生姜减产超出预期。2022年我国生姜种植面积约为398万亩,同比下降28.0%;产量约为617万吨,同比下降49.38%。

但是也因此,2023年是生姜高价持续最久的一年,全年库存消耗压力明显低于往年。2022年姜农收益高,包地户种植积极性高,2023年国内生姜种植面积增加至450万亩左右。且全年内基本无极端天气影响,生姜长势情况良好,2023年新姜产量达到近几年高位水平,也导致2024年库存消耗压力增大,价格与2023年比降低不少。

随着生活水平的提高和健康意识的增强,生姜这一食材的药品资源受到了更多关注,市场需求持续增长。

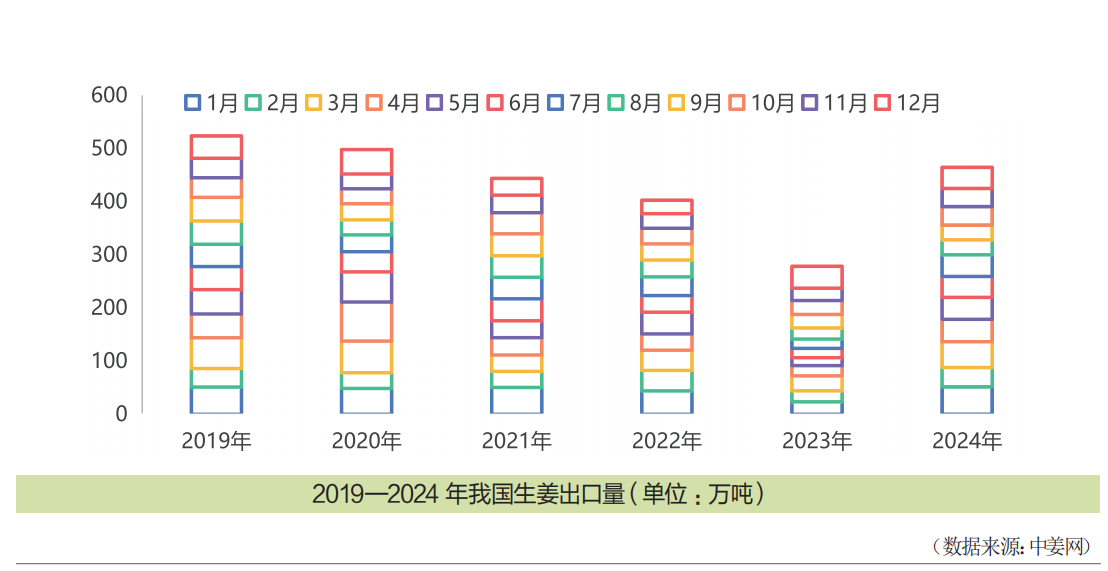

同时,国际市场对生姜的需求也在不断增加,为中国生姜出口提供了广阔的市场空间。2024年出口总量464.68万吨,同比增长66.88%。

姜是一个高投入高产出的作物,其产量与品质往往与投入成正比。

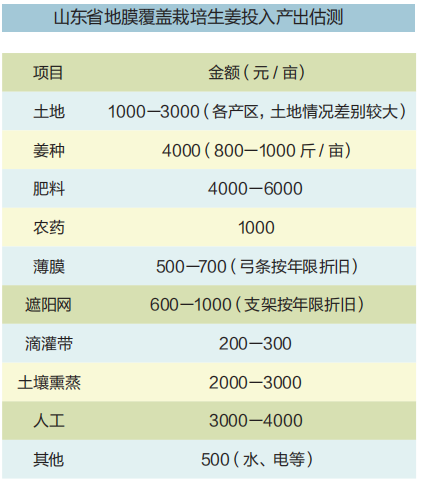

种植一亩生姜的成本涵盖了多个方面,包括地租、机械耕作费、姜种费用、农药与肥料支出、人工成本,以及农膜、拱条、遮阳网等必要的设施设备投入。笔者参加一场以生姜为主题的会议时,一位姜农告诉笔者,仔细算一算他种姜每亩投入有2万元。

近几年,生姜的种植成本不断上涨。

生姜不耐重茬,不少姜农需要租地种植,因此一些产区土地租金水涨船高,尤其是生茬地,譬如,潍坊生茬地每亩租金高达3000多元。

生姜全生育期,农资投入成本也越来越高。尤其是老产区,小毛病不断,零星的死棵黄苗、防不胜防的土传病害、偶尔的过水、涝害……在各种因素的多重影响之下,导致生姜老产区出现的问题也更多,解决起来也更加复杂、棘手。甚至,不少种姜老手都感慨:“种了这么多年姜,越来越不会管了。”

也因此,农资投入越来越高,以山东为例,每亩肥料5000—6000元/亩,农药1000多元/亩(不含熏地),若熏地还需要2000—3000元/亩。但是作为老姜区,也有着得天独厚的资源优势,“没有卖不出去的姜,同样品质的姜,可能还会高上几毛钱。”

另外,值得注意的是,姜种与人工的上涨也是当前成本攀升的主要因素。

姜种对提高生姜的产量和品质十分重要。目前不少姜农选择购买脱毒姜种以降低生产风险。

据了解,脱毒姜种不仅可以减少每亩地的用种量,而且比普通的姜种增产20%,化学肥料和农药的投入量也减少了三分之一。

生姜的种植、管理、收获及储存等环节目前仍高度依赖人工操作。以每亩需10个工计算,每个工的成本300—500元,总费用约4000元。未来,随着人口老龄化趋势的加剧,人工成本预计将持续上升,可能进一步推高生姜的种植成本。

但是,就如我们一直强调的“大姜是一个高投人高产出的作物”,只要舍得投入,管理得当,亩产量基本在1.2万斤以上,甚至有报道生姜亩产达到2万斤。

因此,在一般年份,姜农的收益还是非常可观的。在姜价大涨的时候,姜农也通常是“不考虑投入成本,只要是够让高产优质。”

姜是需肥量特别大的作物,用肥料量少了产量和品质都跟不上,用多了又会造成土壤问题,影响根系生长。

在姜区,良好的效益使得用肥水平普遍较高,肥料也基本是高端的肥料,功能性肥料施用面积逐渐扩大,品种也越来越多,如海藻酸、腐植酸、甲壳素、氨基酸、微生物等,使用次数也在逐步增加。同时,水肥一体化在老姜区姜农中接受度也非常高,山东昌邑基本达到了90%以上普及率。

在山东昌邑,在生姜的整个生育期是施肥次数在16—18次,亩投入肥料4000—6000元,施肥的种类包括了有机肥、控释肥、复合肥、大中微量元素等等。

昌邑一位姜农向笔者介绍,他们每亩80公斤生物有机肥、75公斤复合肥作为基肥沟施,三次培土,都要结合施肥浇水进行(基本上是“复合肥+生物有机肥”组合),大培土为了对根系进行养护,会施用一些微生物菌剂类肥料;另外,生姜整个生育期还会结合浇水冲施若干次功能性水溶肥,譬如壮苗肥就需要冲肥2—3次。

姜农喜欢选择经销商直接购买方案,有全程的营养,也有底肥方案、苗期方案、抗热抗病方案、促长方案、营养转移方案等等。

然而,由于连年重茬导致土壤负担加重,不少姜区土壤健康状况出现问题,酸化、盐渍化、板结等现象愈发严重,没有好土壤就种不出好作物,姜产量品质受到影响,姜农效益也随之降低。姜农在用肥的选择上也开始注重对土壤的改良。

因此,具有改良土壤环境特性的微生物菌剂、腐植酸、鱼蛋白等肥料有非常大的市场空间。譬如云天化“镁立硼15-15-15平衡型+佰螞特农用微生物菌剂”,养分全面,有利于根系发育和养分吸收,改善土壤微环境的作用;住商肥料以活土增效和尚品系列复合肥产品为基础,配合引进的高端特肥产品,形成整体营养解决和土壤改良的全程方案;烟台众德大姜高产高效施肥技术方案,方案前期调理土壤,给大姜根系健康的生长环境,后期补充营养,促进干物质积累……

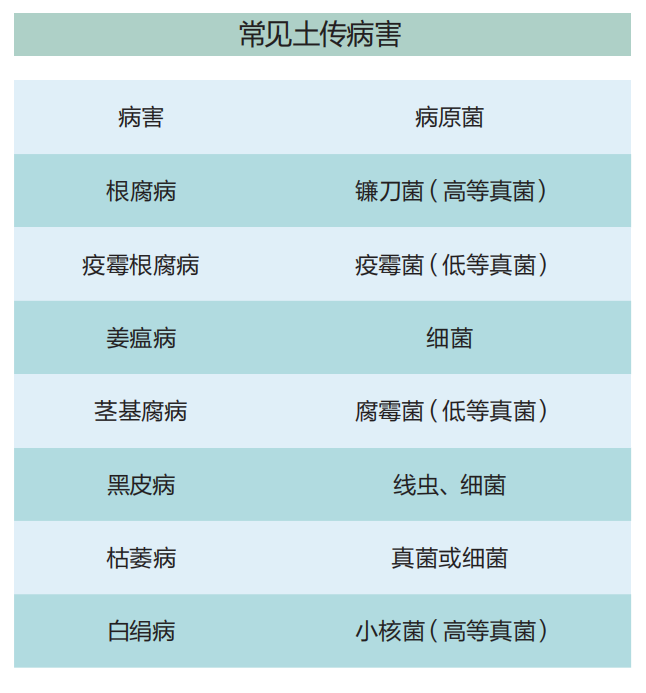

土传病害是生姜种植中的关键问题,也是企业寻求突破的重要切入点。

种姜带菌、连作重茬、施肥过量、土壤黏重、密度过大、土壤高湿、管理粗放、根少且短等多种原因造成姜根部病害严重。

在老姜区,根腐病、姜瘟病、茎基腐病、线虫病、白绢病、枯萎病、黑皮病等根部病害频发,严重影响姜的正常生长和产量。

然而,姜农对于姜根部病害的防治深感头痛,主要是因为这些病害难以根除。上海万力华营销总监杨荣军解释道,首先,根部病害的病原菌种类繁多且复杂,很难找到一种能够全面防治的药剂;其次,生姜的根系不够发达,根少且短,这增加了病害防治的难度;再者,肥料使用的不科学导致土壤环境恶化,为病原菌的滋生提供了温床;此外,长期依赖化学药剂进行防治,不仅杀死了有害菌,还一并消灭了有益菌,破坏了土壤生态平衡;最后,病害防治缺乏规程化,植保知识欠缺,使得姜农不能依据病害发生规律进行程序化用药,从而影响了防治效果。

针对这一问题,姜农逐渐认识到预防的重要性。山东昌邑庆亮农资袁庆亮老师介绍,2024年雨季之后,各姜区出现了大面积的根腐和急性茎基腐病。但是在昌邑,根腐病、茎基腐发病都比较轻,就是因为前两年这里是根腐病重灾区,姜农重视预防。他强调,一定要注意预防,因为治疗的成本远远大于预防的成本。

另外,土壤熏蒸已经成为不少姜农减少病害或虫害发生的常用预防手段。这几年,在山东、云南等产区姜农逐渐接受土壤熏蒸,土传病害尤其是姜瘟病得到了有效预防。

然而,土壤熏蒸成本高且操作繁琐。每亩土壤熏蒸的成本1000—3000元不等,根据病虫害发生的轻重情况,以及氯化苦、棉隆、威百亩等熏蒸剂的选择,费用相差不少。而且大部分熏蒸剂都需要施药、旋耕开沟、覆膜密闭等步骤,给姜农带来了不小的负担。

其实如果条件许可,采用轮作可以有效防治土传病害。“轮作在许多地方是很难实现的。”昌邑一位姜农解释,一是生姜经济价值高、投入成本大,姜农舍不得与其他作物轮作;二是老产区已经没有可以轮作的土地,很多姜农不得已离开家乡,去找没有种过姜的土地。而她就在距离自己家70公里外租地种姜。

因此,不少微生物企业以此为切入点,致力于研发能够在不熏地的情况下解决土传病害问题的产品,以微生物科技扭转土传病害困局。譬如上海万力华推出的“根腐三宝”,更全面、更精准地预防和控制多种根部病害的发生。为了更好解决土传病害问题,万力华还在策划和代理商、种植户采集土样,送实验室,分离病菌并进行鉴定,为姜农量身打造解决方案。

生姜产业虽面临市场行情波动、病虫害挑战及土壤健康问题的挑战, 但凭借姜农认知、种植技术的不断提升,企业以及经销商的不断创新,产 业仍展现出强大生命力。从高端肥料普及到土壤改良新焦点,再到土传病 害防治的积极探索,每一步也都蕴藏着市场新机遇。