【2025新疆会】王国平:新疆棉花种植趋势演变和高产潜力挖掘

中国农业科学院棉花研究所研究员、中国农业科学院研究生导师 王国平

中国农业科学院棉花研究所研究员、中国农业科学院研究生导师 王国平

棉花作为唯一的种子纤维作物,兼具经济与战略价值。其不仅提供纤维、油脂、饲料等多元产品,更关联着1亿多棉农、2000多万纺织工人的生计,以及年超3000亿美元的出口创汇。在中国,棉花产业占据全球重要地位——年消费原棉850万吨,产量550-680万吨,虽有缺口但话语权显著;单产达124公斤/亩,居世界第三,是全球平均水平的2.3倍。而这一切的核心支撑,来自新疆。

新疆棉花的崛起堪称奇迹。2000年其总产仅120万吨,到2024年已达568万吨,占全国总产量的90%以上,种植面积占比从2000年的29.9%跃升至2024年的86.2%。以全球6.7%的耕地,贡献了17.6%的商品原棉,单产2323公斤/公顷稳居全国第一。

在世界舞台上,新疆更是“技术高地”。近15年数据显示,其总产远超美国德克萨斯州、印度马哈拉斯特拉邦等传统产棉区,单产是美国的3倍、印度的5.7倍。尽管生长期积温偏低(3500℃・d,低于美国德克萨斯州的4500℃・d),但凭借技术创新,实现了“以技术补积温”的突破。

新疆棉花高产的根基,首先源于得天独厚的自然条件。4-10月,南疆太阳总辐射达4400MJ/m²,北疆4200MJ/m²,分别较内地多9%和5%;日照时数1800-1850小时,比黄河流域棉区多25%-28%,为喜光的棉花提供了充足能量。同时,11-16℃的昼夜温差,白天增强光合积累,夜间减少呼吸消耗,使棉铃干物质积累速率比内地高10%-15%。绿洲灌溉农业则提供了优质天山雪水,土壤富钾特性也为棉花生长奠定基础。

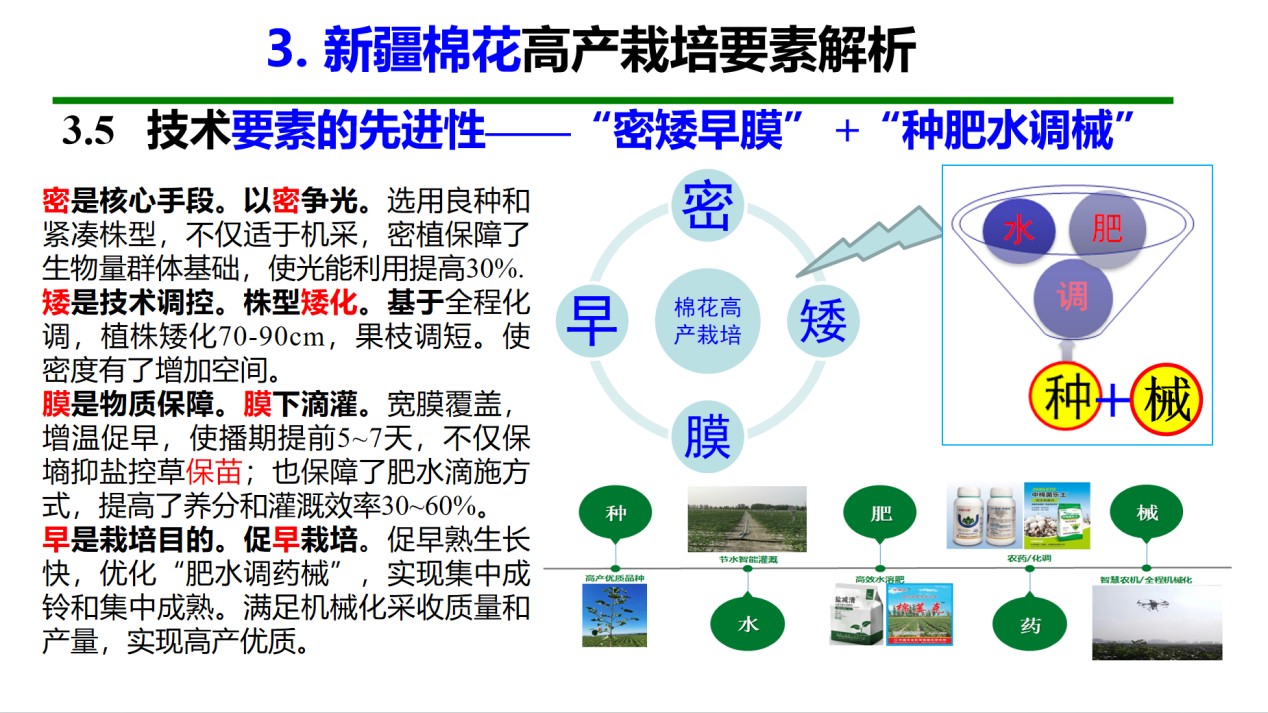

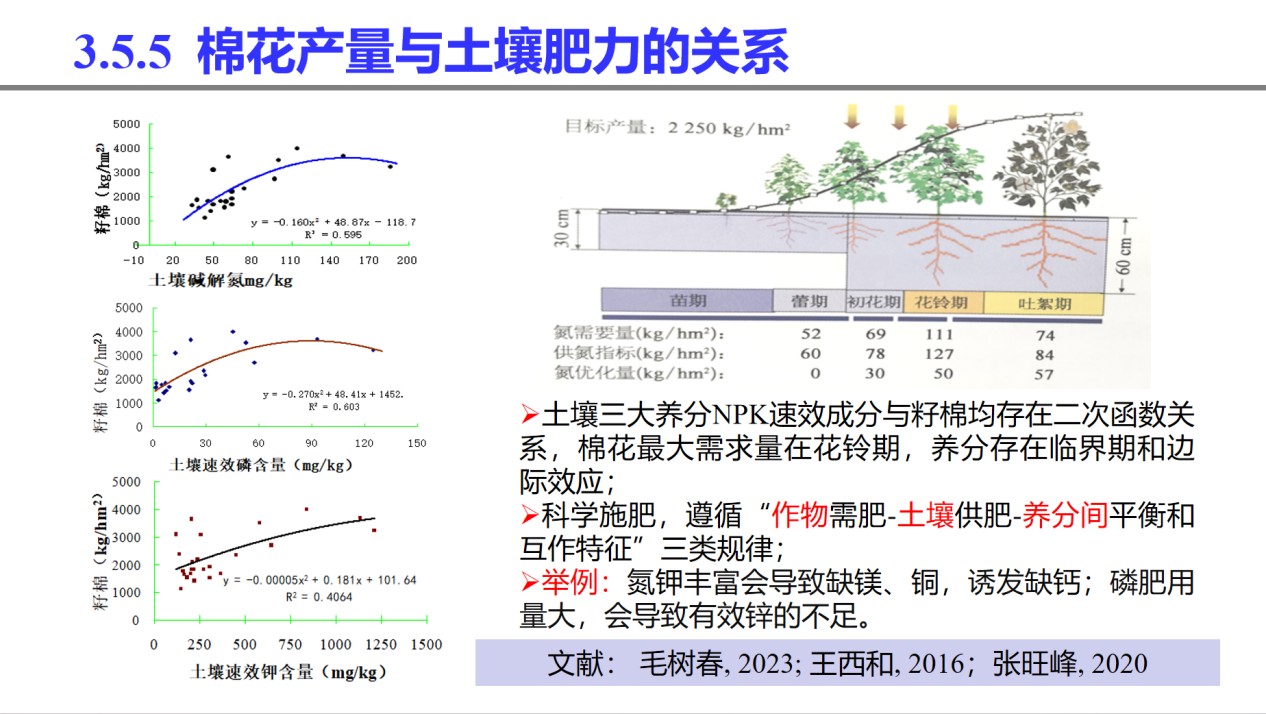

技术体系的迭代是高产的核心动力。从1950年代的技术引进,到1980年代的自主创新,再到2000年后的“密矮早膜++”体系,新疆棉花技术不断突破。“密”(合理密植,1.2-1.3万株/亩)保障群体生物量,“矮”(株高85-95cm)优化光能利用,“早”(4月播种、9月收获)匹配光热周期,“膜”(膜下滴灌)提升水肥效率30%-60%。配合“种肥水调械”一体化管理,实现了单产从低水平到769公斤/亩(2024年轮台实测)的跨越。

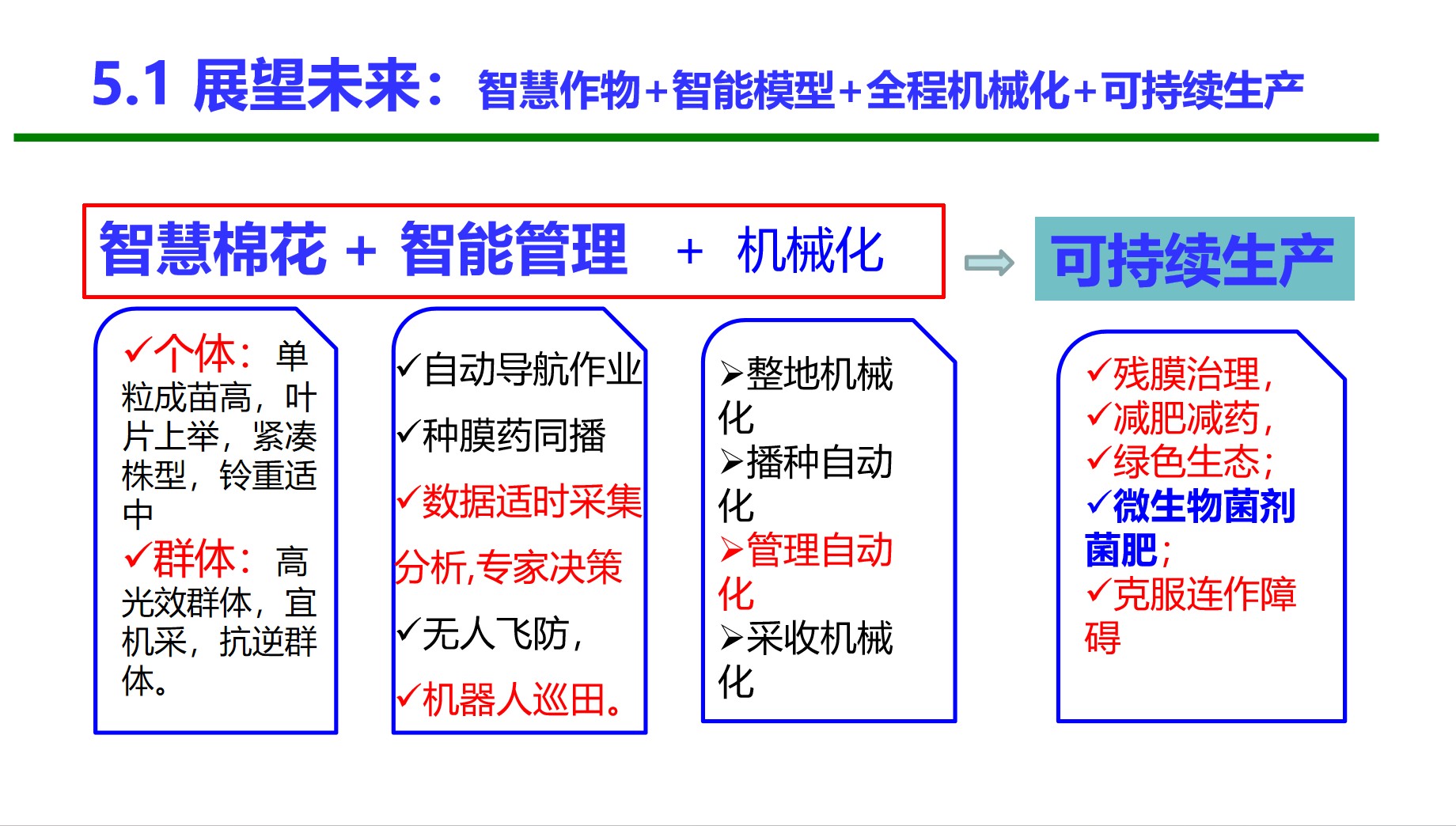

当前,新疆棉花理论产量与实际仍有差距——北疆光温潜力达800-950公斤/亩,光合潜力更是高达4000-4500公斤/亩。挖掘潜力需多维度发力:在品种上,优选紧凑株型、早发性强的品种,发挥个体优势;在群体构建上,确保光能截获率与干物质积累同步,协调营养与生殖生长;在管理上,通过信息化技术(无人机监测、智能水肥系统)实现精准调控,推广单粒精播、免打顶等轻简技术,降低成本。

政策支持同样关键。完善目标价格补贴(18600元/吨)、高产棉定向补贴(每亩150元),以及耕地修复、盐碱地改良等举措,为可持续生产提供保障。未来,随着智慧农业、全程机械化与绿色技术(残膜治理、微生物菌肥)的融合,新疆棉花将迈向“高产高效+生态可持续”的新阶段,持续巩固其“衣被天下”的核心地位。

2025新疆农资经销商转型与可持续发展大会现场集锦